блог онлайн-школы

Жизнь Онлайн

Живые истории о том, как мы делаем лучшие онлайн-курсы восточной живописи.

Экслюзивные полезные статьи для учеников школы.

Истории художников, преподавателей и всех участников нашей большой команды.

Не могу не поделиться! Мне было очень интересно и приятно почитать: "Параллельная" живопись средневекового Китая и Японии (про параллельную перспективу) из книги «Математика и искусство» Волошинова А. В.

«Попытки передать глубину пространства на плоскости картины, согласовать умозрение со зрением, которые мы обнаружили еще в живописи Древнего Египта, привели к образованию новой геометрической системы в живописи - аксонометрии, или параллельной перспективы. Явные признаки параллельной перспективы, точнее, суммы двух идущих навстречу друг другу параллельных перспектив, легко увидеть в живописи Древней Греции. Такая геометрическая система в живописи, именуемая искусствоведами "рыбья кость", имела ось схода и, безусловно, тяготела к линейной перспективе, хотя так и не переросла в нее. Та же "рыбья кость" имела место и в знаменитых помпейских росписях Древнего Рима, именуемых, впрочем, "запоздалым эхом древнегреческой живописи". Рим пал, не успев, а может, и не сумев развить живописную систему греков, и свое законченное развитие аксонометрия нашла много веков спустя на другом конце земли в живописи средневекового Китая и Японии.

В отличие от средневековой Европы искусство Китая не было сковано путами церковных догматов. Здесь мирно сосуществовали и три религиозно-философских учения: конфуцианство, даосизм и буддизм - и два направления искусства: религиозное и светское. Согласно этим учениям, путь познания истины проходил через отрешение от мирской суеты, растворение и духовное очищение в природе. Именно в природе китайские художники, многие из которых были монахами, искали и находили умиротворяющую гармонию. Природу и ее изображение на картине - пейзаж - китайский художник воспринимал как безбрежный океан, как непостижимый космос, в котором растворена созерцающая его личность художника-философа.

Поистине удивительно, как точно этой философии созерцания была найдена соответствующая геометрия живописи! Ведь аксонометрия, как мы знаем, есть центральная проекция с бесконечно удаленным центром проектирования. Таким образом, именно в этой геометрической системе точка зрения художника отодвигалась в бесконечность, художник растворялся в безграничных пространствах природы и бесстрастно взирал на ее мудрое спокойствие. В силу своей геометрии (параллельные линии остаются параллельными) аксонометрия не знает ни угла зрения, ни точек схода, ни линии горизонта. Горизонт как бы все время ускользает от наблюдателя, поднимаясь вверх и растворяясь там. Взгляд из бесконечности, кажется, может и бесконечно простираться за пределы картины. Картина не выглядит ограниченной рамой и будто в любой момент готова беспредельно разойтись, волшебным образом превратившись в изображенную на ней природу и поглотив своего бесконечно далекого наблюдателя.

Конечно, увидеть параллельную перспективу китайской живописи лучше всего не на примере горного пейзажа, где беспорядочно громоздятся бесформенные скалы, а в бытовых картинах, где упорядочение стоят оформленные творения рук человеческих, скажем, параллелепипеды домов. Аксонометрия здесь очевидна. Но очевидно также и то, что и сцены человеческой жизни видятся китайскому художнику очень издалека, "с высоты птичьего полета", откуда трудно различить заботы и тревоги отдельных людей, а видно лишь общее копошение человеческого муравейника.

Аксонометрия, как нам известно, имеет три координаты. Если оси координат выбрать так, чтобы по двум осям иметь фронтальную ортогональную проекцию (без искажения), то по третьей координате обязательно будут искажения. Это фронтальная косоугольная аксонометрия, в которой, как правило, и творили китайские мастера. Поскольку коэффициент искажения по третьей координате неизвестен (в лучшем случае он был известен только автору!), то судить о протяженности глубины по первым двум координатам (ширине и высоте) затруднительно, т. е. протяженность по глубине оказывается неопределенной. Эта неопределенность глубины в аксонометрии усиливается параллельностью "глубинных" линий, которые не сближаются по мере удаления от наблюдателя. Таким образом, в "параллельной" живописи возникают два противоположных начала: глубинное и плоское. Картина будто бы имеет глубинное начало, но это просто плоские срезы перемещаются по третьей координате (глубине) без всяких метрических сокращений».

«Математика и искусство»

Волошинов А. В.

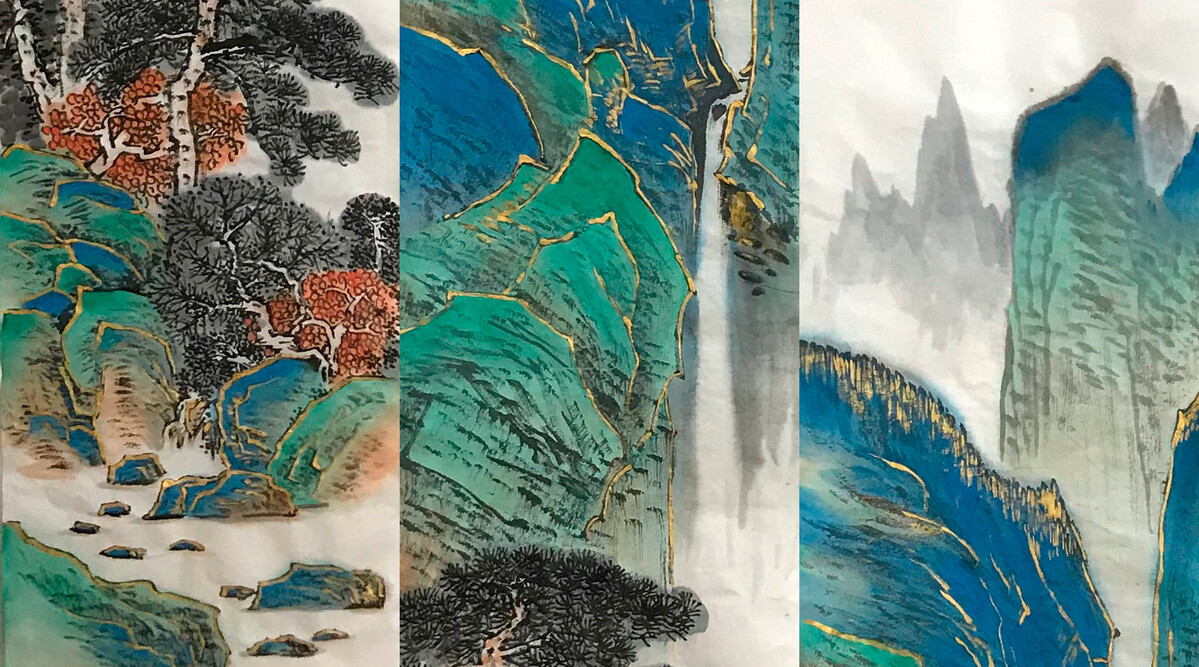

Посмотрите, какие пейзажные сюжеты мы изучаем на курсах нашей онлайн-школы.

Надеюсь, теперь Вам будет легче разобраться в этом жанре!

Творческих побед!

Автор: Нестерова Екатерина

Образование: дизайнер в области рекламы.

С 2001 по 2010 годы работала по специальности.

2010 г. - обучалась технике китайской живописи се-и у Наумовой Ю.В.

2011 г. - начало преподавательской деятельности в клубе китайской культуры «Баймао»

2012 г. - преподаватель арт-студии "Пурпурный город"

2013 г. совместно с Ольгой Сумароковой основала мастерскую восточных искусств «Чаинка». На базе клуба - преподавательская и административная деятельность вплоть до 2017 г.

Начиная с 2013 года регулярно посещает Китай, проводит там не менее двух месяцев ежегодно. Путешествует, изучает искусство Поднебесной: техники живописи, каллиграфию, интересуется темой чая и эстетикой чайной посуды. Учит китайский язык. Организовывает и сопровождает учебные поездки в Китай.

С 2016 года учится академическому рисунку и живописи (масло) ;

C 2017 года - преподаватель Первой Профессиональной Онлайн-Школы Восточной Живописи;

С 2019 года - директор Первой Московской Галереи Восточной Живописи;

ИП Савичев А.В.

ОГРНИП 311505034200069

ИНН 505013356342

г. Москва

Данный Знак Качества подтверждает, что Первая Онлайн-школа Восточной Живописи входит в реестр проверенных онлайн-проектов от GetCourse

info@dveimperii.com

+7-495-088-13-41

Наши социальные сети:

авторизуйтесь

Выдержка из книги подвигла меня прочитать всю книгу - о чём не жалею, хоть и долго всё это было.

Но книга не для быстрого чтения, надо было всё освоить, впитать, переварить.

Оказалось, что именно этот отрывок - в самом конце книги, однако путь к нему был так же наполнен интересными открытиями.

Благодарю за наводку!